住吉区が誕生して100年。

令和7年4月1日、区制100周年を迎えます。

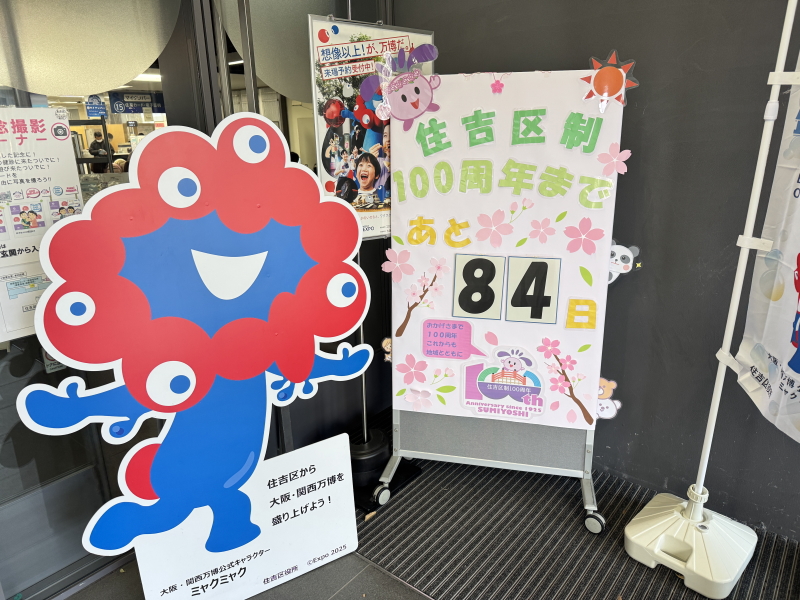

祝 住吉区制100周年

大阪市が誕生したのが1889年(明治22年)、当時はまだ4区だけでした。

1925年(大正14年)に13区に拡大され住吉区が誕生、2025年は住吉区にとっては区制100周年のメモリアルな年なんです。

区制が施行される前は、いくつかの村に分かれており、のどかな田園風景が広がっていたとされています。

ほんで、1943年住吉区から阿倍野区や東住吉区が分区され、西成の粉浜地区も住吉区になったみたい。1974年には住之江区が誕生しています。

住吉区におったナウマンゾウ

さかのぼること数万年前の大昔には、住吉区周辺は林や草原広がっていたそう。

その頃は、長居の自然史博物館に展示してるけど、こんなでっかいナウマンゾウやオオツノジカなど動物もいっぱいおったみたいです。

知ってた?我孫子南中学の校内にアビナンミュージアムという博物館があります。

我孫子南中学校のロビーには、校舎建設時に発見された7万~10万年前のナウマンゾウ・オオツノジカの足跡化石の地層の複製など展示されてるんですよー。

住吉区といえば住吉大社

住吉大社の創建は211年で日本最古級の神社です。

自然の堆積や埋め立てで海岸線が変わって、今は海辺から離れていますが、かつては海岸にあったとのこと。

反り橋のところにある地図を見ると、太鼓橋は万葉の頃からあったんですね。その頃は住之江津の入り江に掛かった橋やったみたい。

ちなみに、住吉大社の神さまは海の神様です。海岸にあったからなんですね。

明治時代から続く池田屋本舗の住吉名物「住乃江味噌」が「すみのえ味噌」になったんも、作ったお味噌を海岸で拾った貝殻に盛って近所に配ったりしたことから、浜にゆえんがあるという理由ということです。

住吉区内の熊野街道

和歌山の熊野本宮への参拝道である「熊野街道」は、平安のころから多くの人でにぎわったそう。

京都から淀川へ船で下り渡辺の津(現在の天満橋)で、陸にあがりそこから南下し、阿倍野、住吉、堺、和歌山を通り、和歌山の「熊野本宮」を目指したとのことです。

当然、途中で参拝してたんが住吉大社です。当たり前やけど歩きやし、すごいですよね。

住吉区には日本最古のため池があった

依網池(よさみいけ)は現存しませんが、古墳時代に作られたと伝わる日本最古のため池の一つやそう。

現在の苅田や庭井を含む広大な池で、大和川を挟んで堺側にまで広がっていたとのこと。

江戸時代、大和川の付け替え工事をする際にかなり縮小され、最後に残っていた庭井の池と呼ばれた池も昭和四十年代に阪南高等学校のグラウンドにされるため埋め立てられ消滅してしもたんやそうです。

今は、跡を示す石碑があるだけ。

(この地図は、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」((C)谷 謙二)により作成したものです。)

左の写真が1942年に撮影された航空写真ですが、右の現在の地図と比較してみると神社の南西に依網池の名残がまだありますねぇ。

依網という地名はなくなってますが、大依網神社、依網小学校などにかつての痕跡が見られます。

さいごに

住吉区制100周年のキャッチフレーズは、「おかげさまで100周年 これからも地域とともに」です(≧◇≦)

令和7年10月開催予定の区民まつりでは、区制100周年の記念品配布や写真展とかのイベントもやるみたいですよ~。

楽しみですね。

住吉区制100周年

※上の写真は「後100日」から、カウントダウンしていってるパネルですが、ちょっと前のやつです(;’∀’)